*は行*

目次に戻る

・はいさつ【廃札】

鉄道・路線・駅の改廃や無人化、運賃改正時などに未使用のまま廃棄処分された券を指す。

廃止時や廃止後に頒布・販売・流出することもあり、大量に流出している券は低価値で扱われることが多い。

・はつえきちゃくせきけん【発駅着席券】

昭和24年に制定された混雑時や多客期の着席を保証する券。「乗客の整理」が主目的であったため、規則上「料金券」ではなく、「入場券」に準じた扱いとなっている。

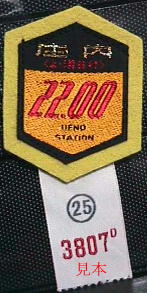

昭和38年上野駅でフェルト地の整理用ワッペンが使用されたのを参考にして、昭和41年からワッペンの様にD型硬券を胸に取り付ける特徴的な様式となった。

昭和47年に「乗車整理券」と改称され継続使用されるが、混雑の緩和とマルスシステムの充実により指定券が購入しやすくなったため、昭和51年に旅規から一旦削除された。

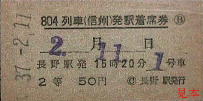

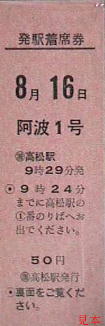

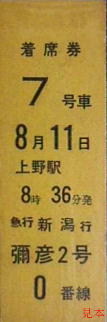

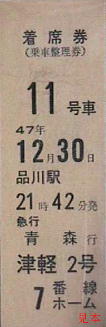

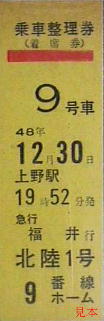

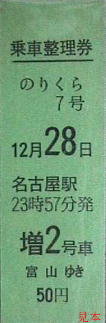

上段は初期の硬券(左)と軟券(右)。中段はワッペンと兼用になってからのD型券。乗客を判別しやすいように原色のベタ券が使われている事が多い。

津軽2号と北陸1号の券は発駅着席券から乗車整理券に改称された直後の為、券種が連名になっている。

下段左は昭和38年に使用された上野駅の整理用ワッペン。六角形は上越線経由で列車名・経由・発時刻が刺繍されている。タグには番線と列車番号が入っている。

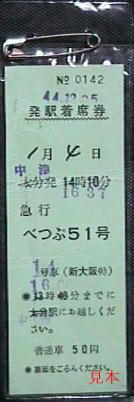

下段右は大型軟券の発駅着席券。硬券同様安全ピンの付いたビニール袋に入っている。

→じょうしゃせいりけん(1)

・はんこうけん【半硬券】

硬券より若干薄い券紙を使用した切符を指す。昭和20年〜30年台後半位まで主に中小私鉄で頻繁に使用されていたが、現在では少なくなっている。

券売機券も本来は半硬券に分類される。

・ぱんち【パンチ】

改札鋏・検札鋏の俗称。または改札鋏・検札鋏によって出来た鋏痕の俗称。

→かいさつきょう

→きょうこん

→けんさつきょう

・ぱんちあな【パンチ穴】

鋏痕の俗称。主に検札鋏であけられた丸い穴を指す。

→きょうこん

→ぱんち

・はんなんけん【半軟券】

券売機券の俗称。車内補充券等で使用される軟券より若干厚いためこう呼ばれた。

あまり一般的ではない俗称で、一般には半硬券や軟券と呼称される。

・ひかえへん【控片】

補充券類で、乗客に渡さず発行の控えとなる券片のこと。

→おつへん

・ひづけこくいんき【日付刻印機】

→だっちんぐましーん

・ふくせん【復専】

復路専用乗車券の略称。

→ふくろせんようじょうしゃけん

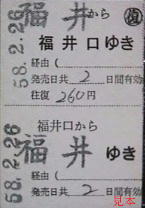

・ふくろせんようじょうしゃけん【復路専用乗車券】

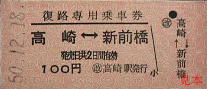

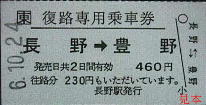

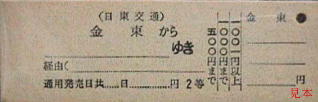

特別補充券の一種で特に需要が多い場合に設備される常備券。別途往復乗車する際に往路の折り返し駅の精算窓口で発行される。

下左の「金沢→津幡」の場合、富山方面から特急を使用し七尾方面に向かうと、特急は津幡に停車しないため金沢で下車となる、このまま七尾方面に向かえば乗車特例により金沢−津幡の往復運賃は必要ないが、金沢で途中下車する際にはする場合には往復運賃を支払う必要がある。

そうした場合に精算窓口で発行されるのがこの券である。この券はA型硬券(下左)・B型硬券(下中央)・A型軟券(下右)・大型軟券と様々な様式が使用されている。

昭和33年に制度化されるまで、北海道地区では「特殊往復券」と呼ばれていた。

→とくべつほじゅうけん

・ふりかえじょうしゃひょう【振替乗車票】

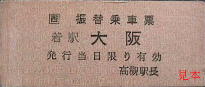

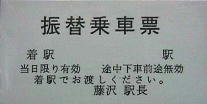

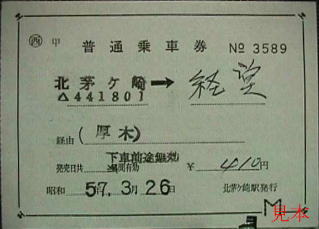

路線が事故・災害等で運行出来なくなった際、他交通機関に振替乗車する乗客に対し発行する券。

以前は、B型硬券(下左)が一般的だったが、現在はA型軟券(下右)や、大型軟券も使用されている

・へいようにゅうじょうけん【併用入場券】

→じょうしゃけんへいようにゅうじょうけん

・べた【ベタ】

紋様が無く単色で着色された券紙をさす。この色で等級や種別を区別していた。

(三等級制なら一等「黄ベタ」、二等「青ベタ」、三等「赤ベタ」となる)

私鉄では昭和初期頃まで使用されていたが、地紋と違い偽造防止効果はないため早晩姿を消してしまった。

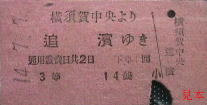

下の券は昭和14年に発行された湘南電鉄(現、京浜急行電鉄)の3等赤ベタ券。

→じもん

・ほおう【補往】

補充往復乗車券の略称。

→ほじゅうじょうしゃけん

・ほかた【補片】

補充片道乗車券の略称。

→ほじゅうじょうしゃけん

・ほじゅうじょうしゃけん【補充乗車券】

発駅・着駅・金額等を発行する際に記入する片道・往復・連続乗車券を指す。主に大型軟券で発行され、利用の少ない経路・区間・経由の乗車券などに使用される。

かつては硬券で発売されていたが(上段)、券紙サイズの都合上経由欄が小さく書きにくいことから、現在は殆どの場合大型軟券化されている(中・下段)。

国鉄では、昭和41年から大型軟券に切り替えられている。

・ほふく【補復】

補充往復乗車券の略称。

→ほじゅうじょうしゃけん

・ほへん【補片】

補充片道乗車券の略称。

→ほじゅうじょうしゃけん

目次に戻る